Standalone word processing application from the Microsoft Office 2016 with powerful WYSIWYG engine that integrates with other MS products.

Microsoft Word 2016 16.0 is a trial document editor app and productivity tool developed by Microsoft for Windows. It's feature-rich, advanced, well-designed and professional.

It is capable of connecting to online services such as Dropbox and OneDrive.

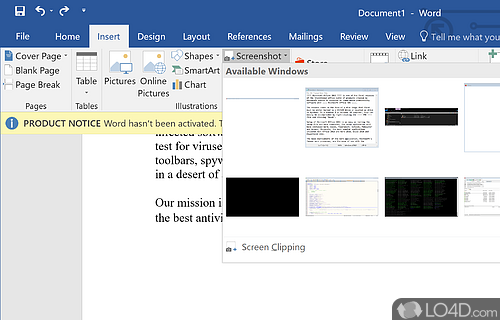

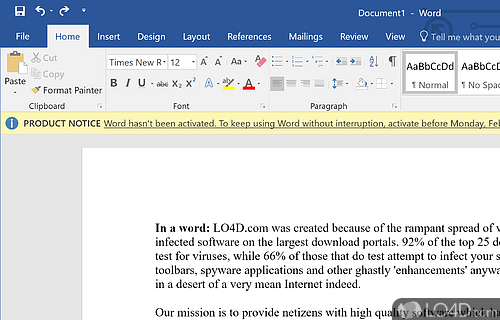

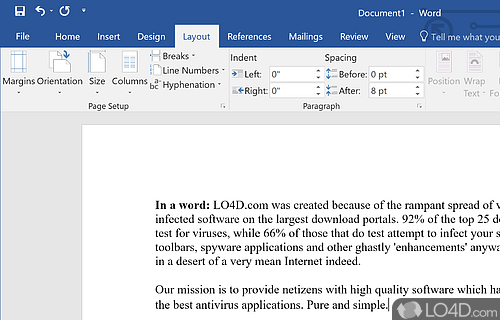

The download has been tested by an editor here on a PC and a list of features has been compiled; see below. We've also created some screenshots of Microsoft Word 2016 to illustrate the user interface and show the overall usage and features of this document editing program.

The definitive word processing application from the Office suite

Microsoft Word 2016 is the word processing suite that can comes Microsoft Office 2016 and can read and edit documents attached to emails, collaborate with your team and bring your office wherever you go with Microsoft Word. The Word app from Microsoft lets you create, read, edit, and share your files quickly and easily.

Create documents, blogs, write-ups, or resumes on the go. Write letters, resumes, documents, or notes your way with robust tools that enable you to write with the best format options.

The Word 2016 word processor is as handy as you want it to be, whether you're a blogger, writer, journalist, columnist, student, or a project manager working on documentation. Your office moves with you when you use Microsoft Word.

Write a letter, create templates, read Word documents, edit docs and collaborate with your team wherever you are with this program.

Features of Microsoft Word 2016

- Accessibility Checker: Check for accessibility issues in your documents.

- Cloud Storage: Save documents to OneDrive, SharePoint, or Dropbox.

- Collaborative Editing: Share and co-author documents with real-time co-authoring.

- Customizable Ribbon: Tailor the Ribbon to your individual needs.

- Design Ideas: Get creative design ideas with Smart Lookup.

- Document Protection: Protect documents with enhanced security.

- Equation Editor: Easily insert equations with the Equation Editor.

- Grammar Checking: Quickly check your grammar with built-in tools.

- Image Editing: Edit and enhance images with advanced editing tools.

- Mail Merge: Create personalized documents with mail merge.

- SmartArt Graphics: Create sophisticated graphics with SmartArt.

- Smart Lookup: Easily access contextual information from the web.

- Table Tools: Quickly manipulate your tables with Table Tools.

- Tell Me: Just type what you want to do and Tell Me will guide you.

- Templates: Access a library of templates with a variety of designs.

Compatibility and License

This download is licensed as shareware for the Windows operating system from office software and can be used as a free trial until the trial period ends (after an unspecified number of days). The Microsoft Word 2016 16.0.6741.2048 demo is available to all software users as a free download with potential restrictions and is not necessarily the full version of this software.

What version of Windows can Microsoft Word 2016 run on?

Microsoft Word 2016 can be used on a computer running Windows 11 or Windows 10. Previous versions of the OS shouldn't be a problem with Windows 8 and Windows 7 having been tested. It comes in both 32-bit and 64-bit downloads.

Filed under: